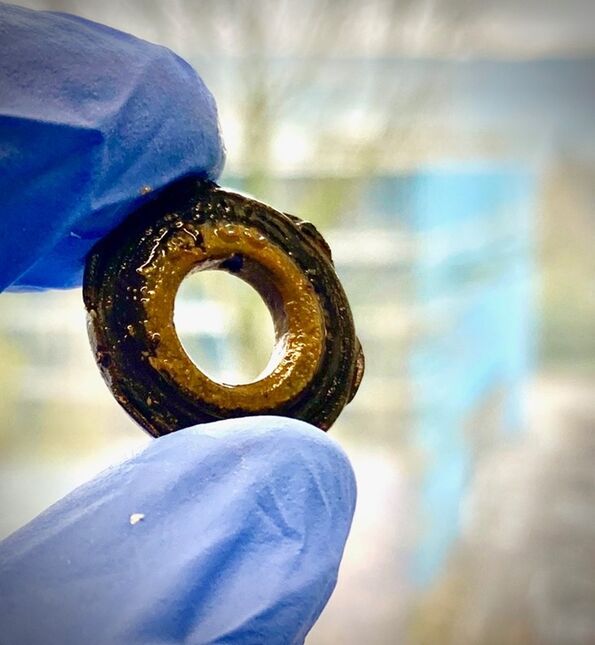

Dr. Frederik Hammes: «Am meisten überrascht hat uns die Vielfalt der Legionella. Unser Team hat alle öffentlich verfügbaren Legionella-Genome detailliert analysiert und gezeigt, dass es noch 30-40 bislang unentdeckte Arten gibt. (Bilder: zVg)

Fery Lipp

«Bausektor verdient Anerkennung»

Mit dem Projekt «LeCo - Legionellenbekämpfung in Gebäuden» untersuchte ein interdisziplinäres Team die Ursachen und Bekämpfungsstrategien für Legionellen in Gebäuden und wie sich Warmwasserhygiene, Energieeffizienz und Betriebspraxis in Einklang bringen lassen. Projektleiter Dr. Frederik Hammes, Trinkwasser-Mikrobiologie, Eawag, berichtet im Interview über überraschende Erkenntnisse, technische Optimierungspotentiale und die möglichen Auswirkungen auf Normen, Betriebspraxis und künftige Monitoringkonzepte.

Frederik Hammes, die Legionellen-Thematik ist sehr komplex und die für das Forschungsprojekt LeCo erarbeiteten Themenbereiche und die Akteure sind sehr verschieden. Geben Sie uns kurz einen Einblick in Ihre Vorgehensweise im Projekt bzw. wie der Aufbau gestaltet war.

Das LeCo-Projekt wurde 2019 von drei Bundesämtern (BLV, BAG, BFE) in Auftrag gegeben – zumindest teilweise als Reaktion auf die zunehmenden Fälle von Legionärskrankheiten und die im internationalen Vergleich besonders hohe Inzidenzrate in der Schweiz. Der ursprüngliche Projektaufruf umfasste acht Forschungsfragen, die ein breites Spektrum relevanter Legionella-Themen abdeckten – von der Grundlagen - bis zur angewandten Forschung. Dazu gehörten unter anderem Risikobewertung, standardisierte Probenahme, schnelle Quantifizierung, Epidemiologie, Gebäudetechnik, Temperaturabhängigkeiten, Legionella-Ökologie sowie chemische Desinfektion.

Der multidisziplinäre Charakter dieser Fragen war von Anfang an klar, und entsprechend stellten wir ein Projektteam zusammen, das die erforderliche Vielfalt an Fachkenntnissen abbildete. Von der Eawag beteiligten sich zwei Mikrobiologiegruppen: Meine eigene Gruppe mit Schwerpunkt Legionella-Ökologie sowie die Gruppe von Dr. Tim Julian mit dem Fokus auf Risikobewertung. Den Bereich Gebäudetechnik übernahm die HSLU unter der Leitung von Prof. Reto von Euw, die Epidemiologie wurde von der Gruppe von Prof. Daniel Mäusezahl am Swiss TPH abgedeckt, und schliesslich unterstützte Dr. Hans Peter Füchslin (damals KLZH) vor allem angewandte Aspekte wie Probenahmestrategien, das Testen schneller Nachweismethoden sowie die Schnittstelle zu Richtlinien und Normen.

Obwohl diese Teams jeweils eigene Schwerpunkte hatten, arbeiteten wir während des gesamten Projekts eng zusammen. Die Forschungsgruppen hatten zudem die Freiheit, Themen und Fragen im Projektverlauf weiterzuentwickeln, hielten aber auch regelmässige Update-Meetings mit konstruktiven Inputs zu Fortschritten und Bedarfen durch ein Steuerungskomitee der Bundesämter ab.

Gleich zu Beginn: Was hat Sie am meisten überrascht bei den Ergebnissen von LeCo?

Mit mehreren Forschungsteams über mehrere Jahre hinweg gab es zahlreiche spannende Erkenntnisse. Zwei besondere Highlights sind zu erkennen:

- Die Vielfalt der Legionella in der Umwelt: Obwohl sich die meisten Forschungsarbeiten auf Legionella pneumophila konzentrieren, sind derzeit 76 Legionella-Arten bekannt – es handelt sich also schon jetzt um eine sehr grosse Familie. Unser Team hat alle öffentlich verfügbaren Legionella-Genome detailliert analysiert und gezeigt, dass es darüber hinaus noch 30–40 bislang unentdeckte Arten gibt (insgesamt also rund 130 Arten). Zudem zeigte unsere Untersuchung zur Legionella-Vielfalt in Schweizer Duschschläuchen, dass viele dieser Nicht-pneumophila-Arten dominant sind und oft gemeinsam in derselben Probe vorkommen. Aus ökologischer Sicht ist es interessant zu verstehen, wie die Umwelt bestimmte Legionella-Arten begünstigt – und welche Konsequenzen das für das Management hat.

- Die Schwierigkeit, Krankheitsfälle mit Quellen zu verknüpfen: Werden Fälle routinemässig untersucht, lassen sich typischerweise weniger als 5% der Legionärskrankheitsfälle erfolgreich einer Umweltquelle zuordnen. Das stellte auch das Swiss TPH-Team in einer Fall-Kontroll-Studie fest, die im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem LeCo-Projekt und dem SwissLEGIO-Projekt durchgeführt wurde. Ein naheliegender Grund dafür ist die Vielzahl möglicher Legionella-Quellen in der Umwelt – was es natürlich äusserst schwierig macht, sinnvolle Massnahmen zur Eindämmung von Infektionen zu entwickeln.

Welche erweiterten Erkenntnisse haben Sie bezüglich Kalt- und Warmwassertemperaturen gewonnen?

Ein besonders interessantes Ergebnis stammt aus der Risikobewertung von Dr. Tim Julian. Er konnte zeigen, dass warme Duschen deutlich mehr Aerosole erzeugen als kalte Duschen. Das bedeutet, dass das Infektionsrisiko durch Legionella beim warmen Duschen erheblich höher ist als beim kalten Duschen – selbst dann, wenn die Legionella-Konzentrationen gleich hoch sind.

In einer separaten Studie konnten wir aufzeigen, dass Legionella pneumophila zu den frühen Kolonisierern neuer Trinkwassersysteme gehören kann, wenn optimale Wachstumsbedingungen vorliegen (in diesem Fall 37 °C).

Abgesehen davon ist die grundlegende Wissenschaft zu Legionella und Temperatur gut etabliert: Wachstum bis ca. 42–45 °C, Überleben bis 50–55 °C, und darüber hinaus ein zunehmend schnelleres Absterben oberhalb von 60 °C. Die Herausforderung besteht darin – wie in der Arbeit des HSLU-Teams gut veranschaulicht wird – Gebäudeinstallationen so zu planen und zu betreiben, dass nirgends im System optimale Wachstumstemperaturen entstehen.

Und: Was hat sich beim Einfluss von abiotischen Faktoren wie «Temperatur» und «Stagnation» und von biotischen Faktoren (z. B. andere Mikroorganismen im Biofilm) auf Legionellen Neues ergeben?

- Abiotisch/Stagnation: Es herrscht allgemein die Auffassung, dass Stagnation problematisch ist und die Entwicklung von Legionella begünstigt. Diese Wahrnehmung wurde im ersten Jahr der COVID-Pandemie (im 2020, das gleichzeitig auch das erste Jahr des LeCo-Projekts war) stark verstärkt, da die Lockdowns in vielen Gebäuden zu längerer Stagnation führten. Viele Wissenschaftler äusserten damals die Sorge, dass dadurch das Legionella-Wachstum (und somit Infektionen) zunehmen könnte. Unsere eigenen Untersuchungen in dieser Zeit zeigten jedoch das Gegenteil: Ein grosses Gebäude mit bekannter L.-pneumophila-Kontamination wies nach der Lockdown-Stagnation sogar niedrigere Legionella-Konzentrationen auf. Zudem zeigte sich, dass präventives Spülen in manchen Fällen die Verbreitung und das Wachstum von Legionella sogar verstärken kann. Ich wäre jedoch sehr vorsichtig, dieses Ergebnis zu verallgemeinern – Legionella-Probleme (und auch Lösungen) können sehr spezifisch für ein Gebäude oder eine Situation sein.

- Biotisch: Mein eigenes Team arbeitete intensiv daran, die mikrobiellen Gemeinschaften rund um Legionella zu identifizieren. Mithilfe von Sequenzierungsmethoden bestimmten wir andere Bakteriengattungen, die entweder positiv oder negativ mit Legionella assoziiert sind. Zudem isolierten und identifizierten wir Bakterien mit aktiven antagonistischen Mechanismen gegenüber Legionella – mit der Perspektive, diese in Zukunft als mögliche probiotische Lösung gegen Legionella einzusetzen. Das Verständnis der komplexen Ökologie rund um Legionella wird uns helfen zu verstehen, wann und wie die verschiedenen Legionella-Arten wachsen – und neue Strategien dagegen zu entwickeln.

Konnten Sie mit Ihrer interdisziplinären Untersuchung genauer eruieren, warum Legionellen auch bei Temperaturen von 60-65 °C noch überleben können? Bleibt für Sie dennoch 55 °C ein vernünftiger Kompromiss zur Energieeinsparung und ausreichend für die hygienische Sicherheit, auch wenn die vorgesehenen Warmwassertemperaturen nicht im gesamten System aufrechterhalten werden können?

Meine Antwort darauf ist nuanciert. Erstens zeigen sowohl unsere eigenen Forschungen als auch die verfügbare wissenschaftliche Literatur, dass Legionella bei hohen Temperaturen in der Regel nicht überleben und relativ rasch bei 60–65 °C absterben. Unterschiede in der Hitzebeständigkeit von Legionella hängen erstens ab von der jeweiligen Legionella-Art, zweitens von ihrer Wachstumsphysiologie (langsam wachsende od. Zellen in der stationären Phase sind resistenter als schnell wachsende Zellen) und drittens ihrer vorherigen Exposition gegenüber hohen Temperaturen (d.h. der Selektion resistenter Stämme).

Aus meiner Sicht sollte das übergeordnete Ziel bei der Planung und beim Betrieb von Systemen nicht darin bestehen, Legionella «abzutöten/desinfizieren», sondern vielmehr ihr Wachstum von vornherein zu verhindern – also die Reservoire zu eliminieren, in denen sich die Bakterien tatsächlich vermehren. In diesem Zusammenhang wurde vielfach gezeigt, dass das Halten einer Temperatur von 55 °C in zirkulierendem Warmwasser ausreichend sein kann, um das Wachstum von Legionella in den zirkulierenden Teilen des Systems zu begrenzen, sofern das System korrekt gebaut und betrieben wird. Allerdings reichen 55 °C nicht aus, um Legionella abzutöten, wenn eine starke Kontamination vorliegt (z. B. Wachstum in den kühleren unteren Bereichen von Warmwasserspeichern, in Vorwärmsystemen oder in Stagnationsleitungen). Zudem garantiert eine Temperatur von 55 °C im Zirkulationswasser nicht, dass in den nicht zirkulierenden, peripheren Leitungsabschnitten kein Wachstum stattfindet. Diese Abschnitte weisen oft dynamische Temperaturprofile auf und sind in Bezug auf Legionella-Wachstum häufig die schwierigsten Bereiche in der Bewirtschaftung.

Sie haben sich im LeCo-Projekt speziell auf die Etagenverteilung konzentriert, da trotz hoher Wassertemperaturen in der Zirkulation häufig Legionellen-Kontaminationen (Legionella spp. und L. pneumophila) in den Randbereichen von Gebäudeinstallationen auftreten. Was folgern Sie daraus? Wie ist damit umzugehen?

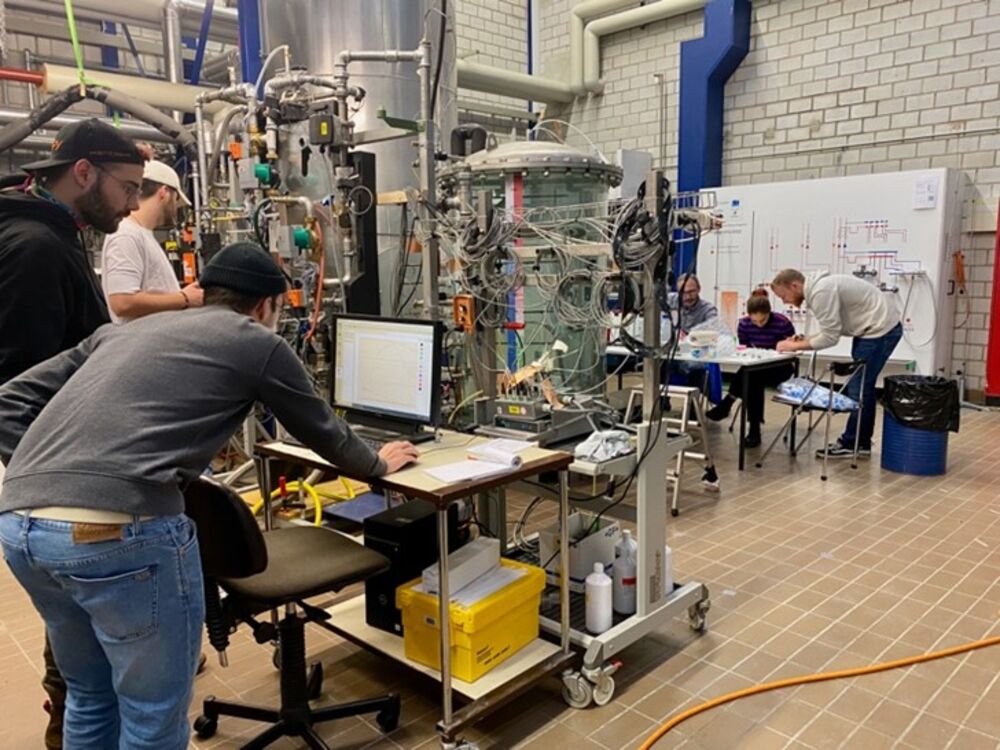

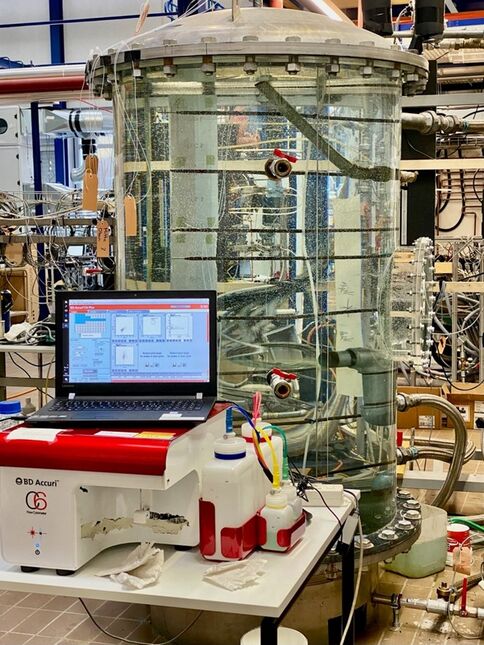

Dies war tatsächlich eine der wichtigen praktischen Erkenntnisse aus dem Projekt. Das Forschungsteam der HSLU nutzte Pilotanlagen, um die Wassertemperatur-Dynamik in den nicht zirkulierenden letzten Metern von Stockwerksverteilungen zu untersuchen. Das Team zeigte, dass sich in manchen Abschnitten des nicht zirkulierenden Warmwassersystems – selbst, wenn die aktuellen Bauvorgaben eingehalten werden – das Wasser während Stagnation abkühlt und über mehrere Stunden in der kritischen Temperaturzone von 25–45 °C verbleibt, in der Legionella wächst. Zudem entwickelte und testete das Team mehrere pragmatische Lösungen, wie das Design angepasst werden kann, um diese Probleme zu vermeiden.

Ihr Projekt hat auch ergeben, dass Warmwassersysteme in Gebäuden in der Schweiz nicht unbedingt die Hauptinfektionsquelle sein müssen und dass der Schweizer Bausektor sinnvolle Richtlinien zum Schutz von Sanitärsystemen umgesetzt hat. Was folgert sich daraus?

Das stimmt. Trotz intensiver und systematischer Beprobung von Haushalten, die mit Fällen von Legionärskrankheit in Verbindung standen, konnten nur zwei von 28 Haushalten mit den klinischen Proben verknüpft werden. Das klingt wenig, verdeutlicht jedoch die enorme Herausforderung, die wichtigsten Legionella-Quellen zu finden – und entsprechend zu bewirtschaften.

Für mich sind unter den wichtigsten Schlussfolgerungen, dass der Bausektor Anerkennung dafür verdient, strenge Richtlinien umgesetzt zu haben – und dass dies durch weitere Schulung, Sensibilisierung, Ausbildung und Wissenstransfer unterstützt werden sollte, um ein hohes Qualitätsniveau zu sichern. Gleichzeitig sollte der Fokus verstärkt auf die Identifizierung anderer Umweltquellen gelegt werden - z.B. Kühltürme, Abwasserreinigungsanlagen).

Bisher standen die Duschen bei der Legionellen-Prophylaxe im Vordergrund. Deshalb ist eine Ausweitung von Probenahmen auf andere Reservoirs als nur Duschen nötig. Was sollte künftig im Fokus stehen?

Ich muss klarstellen, dass die Überwachung von Duschen - und von Gebäudewasser im Allgemeinen - weiterhin ein Mittelpunkt bleiben sollte. Die Risikobewertung von Dr. Tim Julian hat deutlich gezeigt, dass mit L. pneumophila kontaminierte Duschen für die Nutzer ein erhebliches Infektionsrisiko darstellen – aufgrund der unmittelbaren Nähe und der Exposition gegenüber den entstehenden Aerosolen.

Innerhalb von Gebäuden – insbesondere dort, wo gefährdete Personen exponiert sind – wäre es zudem sinnvoll, alternative Infektionswege zu berücksichtigen, wie z. B. das Verschlucken kontaminierten Wassers oder von Toilettenspülwasser. Beide sind als Legionella-Infektionsquellen bekannt.

Ausserhalb von Gebäuden stellen Kühltürme eine bekannte Quelle für Legionella-Wachstum und -Verbreitung dar, wenn sie unzureichend gewartet und kontrolliert werden. Dies betrifft insbesondere kleine und mittelgrosse Anlagen. Ich würde eine detaillierte Überwachungskampagne sehr begrüssen, einschliesslich einer systematischen Erfassung aller Kühltürme in einer Datenbank und umfassender Messungen, um die aktuelle Situation zu erfassen und Infektionsrisiken zu minimieren.

Welche Anforderungen ergeben sich aus Ihren Erkenntnissen an digitale Gebäudeleitsysteme, um Trinkwasserhygiene kontinuierlich zu überwachen und zu dokumentieren?

Es liegt ein klarer und offensichtlicher Nutzen in richtig implementierten, digitalen Gebäudemanagementsystemen – insbesondere im Hinblick auf Temperatur und Durchfluss. In diesem Zusammenhang würde ich mir wünschen, dass Temperaturfühler noch stärker genutzt werden, da sie relativ günstig und zuverlässig sind, und dass sie auch in Kaltwassersystemen sowie in den letzten Metern von Verteilnetzen breit eingesetzt werden. Gleichzeitig besteht beim Online-Monitoring die Gefahr, dass Datenfriedhöfe entstehen. Deshalb ist es enorm wichtig, diese Systeme handlungs- bzw. reaktionsorientiert zu entwickeln – zum Beispiel mit automatischem Spülen oder mit Warnmeldungen, die eine Probenahme bzw. Überwachung auslösen.

Welche Handlungsempfehlungen werden von Ihnen für den gebäuderelevanten Bereich (Gebäudetechnik) zu erwarten sein? Was soll in die Schulung/Ausbildung einfliessen?

Wie bereits erläutert, arbeitete das HSLU-Team intensiv an pragmatischen Lösungen für die Gestaltung und den Betrieb von Warmwasserspeichern und optimierte alternative Konzepte für die letzten Meter von Stockwerksverteilungen. Eine der wichtigsten Empfehlungen ist jedoch weniger spektakulär: mehr Ausbildung, Sensibilisierung, Schulung und Dokumentation. Die bestehenden Richtlinien für die Gebäudetechnik sind gut entwickelt und lassen sich auch gut umsetzen; die Herausforderungen in Gebäuden entstehen oft durch eine ungenügende Umsetzung der bestehenden Richtlinien.

Wie wird es weitergehen nach diesem umfassenden Projekt und wie sollen die Ergebnisse auch auf andere Bereiche ausstrahlen?

Wir befinden uns noch im Prozess, die letzten Publikationen aus dem LeCo-Projekt abzuschliessen, und haben zudem eine Videoserie vorbereitet, in der einige der Forscher ihre Ergebnisse vorstellen. Das LeCo-Projekt hat mehrere neue Forschungsprojekte inspiriert:

- Ein von Eawag finanziertes Projekt untersucht die Vielfalt und Häufigkeit von Legionella-Arten in Schweizer Abwasserreinigungsanlagen.

- Ein von Innosuisse gefördertes Projekt untersucht die Übertragung von probiotischen Ansätzen gegen Legionella aus dem Labormassstab in reale Systeme.

- Ein neues, vom SNF finanziertes Projekt konzentriert sich auf die Rolle der Temperatur bei der Selektion und beim Wachstum von Legionella-Arten im Kontext der globalen Erwärmung.

- Schliesslich arbeiten Eawag und die HSLU gemeinsam an einem neuen Projektantrag mit Schwerpunkt auf der 72h-Spülrichtlinie in Neubauten.

Zur Person

Dr. Frederik Hammes, Gruppenleiter Trinkwasser-Mikrobiologie, Eawag, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Forschung zur Trinkwassermikrobiologie. Er studierte Mikrobiologie in Südafrika und promovierte anschliessend in Umweltmikrobiologie an der Universität Gent in Belgien. 2003 kam er als Postdoktorand an die Eawag, wo er neue Methoden zur Analyse von Trinkwasser entwickelte. Seit 2012 leitet Dr. Hammes die Forschungsgruppe Trinkwassermikrobiologie an der Eawag. Die Gruppe untersucht die mikrobielle Ökologie von Trinkwasseraufbereitungs- und

-verteilungssystemen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Verständnis des mikrobiellen Biofilmwachstums auf Materialien, die mit Trinkwasser in Kontakt stehen – mit besonderem Fokus auf opportunistische Pathogene wie Legionella.

Dr. Hammes war zudem Projektleiter des LeCo-Projekts, in dem sein Team aus zwei Doktoranden, drei Postdocs sowie mehreren Bachelor- und Masterstudenten an verschiedenen Themen des Projekts arbeitete. Dr. Hammes ist Mitautor von über 100 peer-reviewten Publikationen in diesem Forschungsfeld.

www.svgw.ch/wasser/methodenplattform/methodenkatalog